12��24��

�@������Ԃ����x�m�R������̂��y���݂ɁA�ĒÍ`�܂ōs���Ă��܂����B

���������̂���Ƃ���͐���Ă���̂ɁA�c�O�Ȃ���A�x�m�R�̂����肾���܂��Ă��܂��B

�@ �@�C�̌������ɕx�m�̗Y�p��������͂��������c

�@�C�̌������ɕx�m�̗Y�p��������͂��������c

�@�C�̌������ɕx�m�̗Y�p��������͂��������c

�@�C�̌������ɕx�m�̗Y�p��������͂��������c

�@ �@�z�o�����O����J�����Ɩڂ������܂�

�@�z�o�����O����J�����Ɩڂ������܂�

�@�z�o�����O����J�����Ɩڂ������܂�

�@�z�o�����O����J�����Ɩڂ������܂�

�@�C����蒼���ďx�͘p�N���[�Y�ɏo�����܂����B�M�̎���������J����������������ł��܂��B�D���ɉa���Ă�

��̂ŁA��������Ă݂܂��B�`�Ƃ����F�Ƃ����A���Ԃ�L���b�g�t�[�h�ł��傤�B�a����̂Ђ�ɂ̂��ĐL���ƁA�����

�_���ĕ����ő�ڋ߁B��荇���ł��B

��̂ŁA��������Ă݂܂��B�`�Ƃ����F�Ƃ����A���Ԃ�L���b�g�t�[�h�ł��傤�B�a����̂Ђ�ɂ̂��ĐL���ƁA�����

�_���ĕ����ő�ڋ߁B��荇���ł��B

�@��̂Ђ�ɏ���Ă���q�����āA�吷��オ��ł����B�����J�����͈�ʓI�ȃJ�������A�����ŁA�F�����ꂢ�ŁA���킢

�������ł��B

�������ł��B

11��24��

�@�Q�R���ɁA����̏����X�@�̃w���R�v�^�[���ґ���g��Œʉ߂��Ă����܂����B����͉�������A�ƒ��ׂĂ݂���A24

������R���㎩�q����n�ŁA��ʌ��J�̍s�������邱�Ƃ��킩��A�}篌��w�ɍs�����Ƃɂ��܂����B

������R���㎩�q����n�ŁA��ʌ��J�̍s�������邱�Ƃ��킩��A�}篌��w�ɍs�����Ƃɂ��܂����B

�@�܂��A���R�ł����A�ו������Ƌ����T�m�@�ɂ��g�̌���������܂����B���T�𗈕o�Ȃ̉��ɗ����Č��w���܂����B

��ʐȂ͓����ł����A�t���ɂȂ�܂��B�X���̂��ƂŁA���̗������ʂ̃}���V�����Ƃ����̂��ʔ����B

��ʐȂ͓����ł����A�t���ɂȂ�܂��B�X���̂��ƂŁA���̗������ʂ̃}���V�����Ƃ����̂��ʔ����B

�@ �@

�@

�@

�@

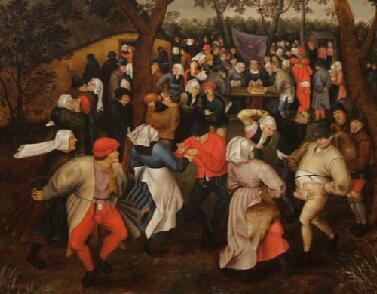

�@�@�@�@���b�p���Ɗy�c�̃R���{���[�V�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�퓬�P���̗l�q�B��O�̐l�͓G�Ɍ����ꂽ�ݒ�

�@�����̔��^�̎�����A�{���̐�Ԃ��Ȃɂ�炪�������茂�����肵�Ă���̂��A���������͂ł��B155�o��イ�e�C

�͌����тɁA�������u�傫�ȉ������܂��v�Ƃ����v���J�[�h�������ď��A���ӂ𑣂��Ă��܂��B�{���ɂт����肷

��悤�Ȕ������ƉƉ��ł����B

�͌����тɁA�������u�傫�ȉ������܂��v�Ƃ����v���J�[�h�������ď��A���ӂ𑣂��Ă��܂��B�{���ɂт����肷

��悤�Ȕ������ƉƉ��ł����B

�@����̃w���⏬�q��n�̔�s�@�����ɎQ�����Ă��܂����B

�@ �@

�@

�@

�@

�@�@�@�ŐV�̂P�U���@���퓬�ԁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ�Ɠ��Ő��I�̒n��U���e

�@���q���O�b�Y�͌������̃R���r�j�Ŕ̔����Ă��܂����B�X���͖����d�Ԃ̔@�����G���A���W�ɒ��ւ̗�ł��B�O�Ƀe

���g���āA���������Ŕ̔�����Ƃ����̂ɁA�Ǝv���܂����B

���g���āA���������Ŕ̔�����Ƃ����̂ɁA�Ǝv���܂����B

11��6��

�@�T�q����i��L��̍ȁj�̍�i���u���킴��܂Q�W�v�ɓ��I���A�W�������Ƃ����̂ŁA�����܂Ō��ɍs���Ă��܂����B

���ʁE���̖�킸�A���j�[�N�ȃy�[�p�[�A�[�g��i���ڔ������ŁA���̉\�����L�������Ă������̂ł����B

���ʁE���̖�킸�A���j�[�N�ȃy�[�p�[�A�[�g��i���ڔ������ŁA���̉\�����L�������Ă������̂ł����B

�@ �@

�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@

�@���̌�A������ԍ◣�{�����w���Ă��܂����B���܂�̊�̎����ŁA���w�R�[�X�P���ł͏��������ꂸ�A�Q�������Ă�

�܂��܂����B�@�u2���ڂł���ˁv�ƃ{�����e�B�A�K�C�h�̕��ɐ����������A�f�U�C���̏ڂ��������◠�b�����Ă���

�������̂��A�傫�Ȏ��n�ł����B

�@

�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�u�ؓ������v �@�@�@�ق����������炭���܂����ǂ� |

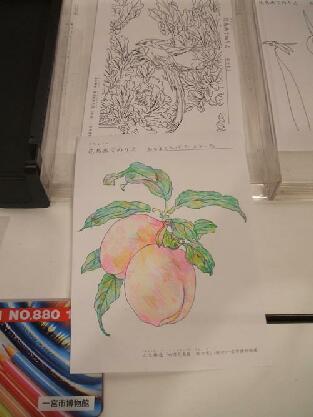

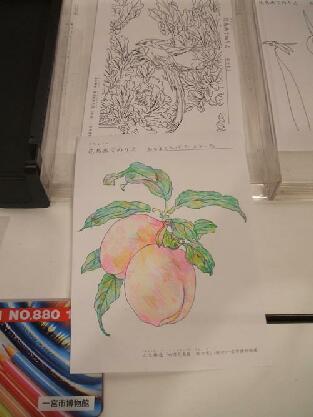

�@�@�@�@���킴�W�̗l�q�@ �@ �����萳�ʂɗT�q����̍�i �@ �f�ނ̓g���[�V���O�y�[�p�[ ������ �`���I�ȋg�˕��l���A�����W�����f�U�C���ŁA �߂ł������������ς��ł��B �@ �@ |

�܂��܂����B�@�u2���ڂł���ˁv�ƃ{�����e�B�A�K�C�h�̕��ɐ����������A�f�U�C���̏ڂ��������◠�b�����Ă���

�������̂��A�傫�Ȏ��n�ł����B

�@���{�䏊��������́A����}���ق⏺�a�̓����I�����s�b�N�̎����ǂƂ��Ă��g���Ă��������ŁA�C�������Ȃ��

�ς������Ƃ������Ƃł��B�������̐����@�ɂ������}�o�كI���W�i���̒��x�i�̃{���b�`����������A�z�����ė]��

����܂��B

�ς������Ƃ������Ƃł��B�������̐����@�ɂ������}�o�كI���W�i���̒��x�i�̃{���b�`����������A�z�����ė]��

����܂��B

�@���{�ƃt�����X�̐E�l�Z�̌����荇�����A�ʔ���������т₩�Ȉӏ��̑�^���ł����B

�@�A��̐V�����̎��Ԃ܂łɂ܂������������̂ŁA�\��O�ł������A�����ߑ���p�ٍH�|��������Ă��܂����B������

�͐Â��ɍ�i���ӏ܂��邱�Ƃ��ł��܂����B�[������1���ł����B

�͐Â��ɍ�i���ӏ܂��邱�Ƃ��ł��܂����B�[������1���ł����B

�@ �@

�@

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�}�o�ق��H�|�ق��ٓ��B�e�֎~�Ȃ̂ŁA�O�ς����B

10��21��

�@���É��`�ցA�C��ۈ����u��l�Nj摍���P���v�̌��w�ɍs���Ă��܂����B�����D�u�݂��فv�ɏ�D���A�P�O���ɏo

�`�B�b����A���h���̍��ȕ�����A�����S���{�[�g�̉ؗ�ȑ���A�w���R�v�^�[�ł̋ٔ��̋~�o�P���Ȃǂ����\��

�Ă��܂����B

�`�B�b����A���h���̍��ȕ�����A�����S���{�[�g�̉ؗ�ȑ���A�w���R�v�^�[�ł̋ٔ��̋~�o�P���Ȃǂ����\��

�Ă��܂����B

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@ �@�C���ɗ������l�̋~�o

�@�C���ɗ������l�̋~�o

�@�C���ɗ������l�̋~�o

�@�C���ɗ������l�̋~�o

�@�P������ʔ��������ł��B�܂��A����̕���ɂQ��~��t���ăI���W�i��T�V���c�����炢�܂����B���̌�A�͓���

�����ăg�C���̔r�������x�e���ł̗₽���ق�������̌����A��딯���Ђ����v���ʼn��D���Ă��܂����B

�����ăg�C���̔r�������x�e���ł̗₽���ق�������̌����A��딯���Ђ����v���ʼn��D���Ă��܂����B

�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@����4�N�O��3�N�O����D�����������̂ł����A���̎��̑䕗���t�����ӂ�ł̍��������Ԃ̂����Œ��~�ɂȂ�A

���̌���J�Â���Ă��Ȃ������̂ŁA����Ƃ̂��ƂŎQ���ł����̂ł����B�ۂ����ł����҂����܂��Ă����̂ł����B

���̌���J�Â���Ă��Ȃ������̂ŁA����Ƃ̂��ƂŎQ���ł����̂ł����B�ۂ����ł����҂����܂��Ă����̂ł����B

�@���N�A�܂��@���������A�����Ƒ����ɏ�D���āA���₷���ʒu����肽�����̂ł��B

�@

10��17��

�@���É��s�����قɁu�Ñ�A���f�X�����W�v�����ɍs���Ă��܂����B

�@�V�C���悭�A�^���ɂ��Ȃ�A�Ƃ������ƂŁA���]�Ԃŏo�����܂����B�r���œ����ԈႦ���肵�����̂́A��1���Ԃœ�����

�܂����B

�܂����B

�@���Ғʂ�̖ʔ����W����ł����B�L���ȃC���J�̓��X�g80�N���炢�����Ȃ��āA���̑O�Ƀi�X�J�A�V�J���A�e�B���i�N��

�ǁA��������̕������ςݏd�Ȃ��Ă��܂��B

�ǁA��������̕������ςݏd�Ȃ��Ă��܂��B

�@�I���O�̓y�킳���Ȃ�����ɁA����Ȑ��̐_�a���ł����肵�Ă��܂��B

�@���̏o����A�ǂ�����ĐD�����̂��킩��Ȃ��@�ׂȃ��[�X�̕z�Ƃ��A���H���ό`�������W���Ƃ��A���m�Ƃ����m�Ƃ�

�S���Ⴄ����A���ӎ��������`�������������[�������ł��B

�S���Ⴄ����A���ӎ��������`�������������[�������ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�ʐ^OK�ł������A�ʐ^�@�������Ă����Ȃ������̂ŁA�c�O�Ȃ��Ƃł����B���y�Y�̃y���[�Y�W���C�A���g�R�[���Ɠ���

�������̂f�ڂ��܂��B

�������̂f�ڂ��܂��B

8��19��

�@���ǐ�L���A���ɏ��̌��B�̂����߂��ɏZ��ł��Ȃ���A�L����TV�ł����������Ƃ��Ȃ������̂ŁA������

���Ė{�������ɍs���Ă��܂����B

���Ė{�������ɍs���Ă��܂����B

�@���߂��ɖ��É����o�āA�܂��A�ޗǂ̎��ɑ傫���Ƃ����A�]�ˎ���ɂ���ꂽ�啧�����w�B���{�l���P�ԍD��

�Ȉ��C�����Ɠ����������ŁA���ʂ��猩��Ɠ��������ʃ��[���A������܂����A�����猩��ƌ��\�ȈЌ����B�ǂ̒�

�����ꌩ�̉��l����ł����B

�Ȉ��C�����Ɠ����������ŁA���ʂ��猩��Ɠ��������ʃ��[���A������܂����A�����猩��ƌ��\�ȈЌ����B�ǂ̒�

�����ꌩ�̉��l����ł����B

�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@

�@�L������߂��̌Â������݂��݂��炵�c�q��H�ׂȂ���U�A���悢��L�������Ɍ������܂��B

�@�����p�̑D�ɏ���āA�ٓ��ƃr�[���B�҂���1���ԁA�Â��Ȃ��Ă�����L���̎n�܂�ł��B

�@

�@7���̍��J�ŃA���̉a��ɂȂ��Ă����₪������A�������ς��A�ǂ��ɃA�������邩�A�L������ɂ��킩��Ȃ��A�Ƃ�

���Ƃł������A�T�z�̉L�M�͓`���ʂ�ɑ��Ƃ���Ă��܂����B

���Ƃł������A�T�z�̉L�M�͓`���ʂ�ɑ��Ƃ���Ă��܂����B

�@�L�������ȋ������ݍ���ł���Ƃ���������܂����B�悩�����ł��B

7���P�W��

�@��������q��P�r�Βn���U�܂����B���É��s�����R�X�����Ă�����ł������A�r��n���Ă��镗�ƁA���͂̎�

�R�т̒��̏����͌��\�߂����₷���B

�R�т̒��̏����͌��\�߂����₷���B

�@�@ �@

�@

�@

�@

�@

�@�搅���͕������A�r�͂��Ȃ�L���A�X�C�����╂���ŕ���ꂽ�Ƃ��������܂����B�g���{�����������щ���Ă�

�āA�������Ȋ��������o���Ă��܂����B�ł��A�����͂���ς菋���B

�āA�������Ȋ��������o���Ă��܂����B�ł��A�����͂���ς菋���B

�@�@ �@�ѓ��ɂ͋M�d�ȐA��������B�N�Y�����R�z���Ɋ������Ă���B

�@�ѓ��ɂ͋M�d�ȐA��������B�N�Y�����R�z���Ɋ������Ă���B

�@�ѓ��ɂ͋M�d�ȐA��������B�N�Y�����R�z���Ɋ������Ă���B

�@�ѓ��ɂ͋M�d�ȐA��������B�N�Y�����R�z���Ɋ������Ă���B

7��11��

�@�������ɂ�������㓩�|���p�قցu���ق̒���Z�I�I�W�v�����ɍs���Ă��܂����B

3�N�O�Ɂu����Z�I�I�����H�|�̐��v�W�̑�2�e�ł��B�O����x�̂���܂������A����̓W���������������B

�@����͖����H�|�ƂƂ��ɁA����A�[�g�̒���Z�I��i������܂����B�ǂ�����č�ꂽ�̂��킩��Ȃ���i�̂Ă���

�ł����B����1�x�A���x�͒��ዾ�����Q���Č��ɍs�������ł��B

�ł����B����1�x�A���x�͒��ዾ�����Q���Č��ɍs�������ł��B

�@ �@���ԏꂩ�炱�̃G���g�����X�܂ŁA�����Ƃ������B

�@���ԏꂩ�炱�̃G���g�����X�܂ŁA�����Ƃ������B

�@���ԏꂩ�炱�̃G���g�����X�܂ŁA�����Ƃ������B

�@���ԏꂩ�炱�̃G���g�����X�܂ŁA�����Ƃ������B

�@�����ɂ��h��G�R�[�i�[���������̂ŁA�����ΎR�́u���|�~�v�����Ƃɂ����h��G�Ƀ`�������W���Ă݂܂����B���������

���N�[�s�[�����Ȃ��A�v���悤�ɓh�ꂸ�A�����ɍڂ��邱�Ƃ͂ł��܂���B

���N�[�s�[�����Ȃ��A�v���悤�ɓh�ꂸ�A�����ɍڂ��邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@ �@

�@

�@

�@

�@���̌�A�������C���@�Ɋ��܂����B�Ȃ̗T�q����͏��w���̎��i50�N���炢�O�H�j��2��قǗ������Ƃ����邻���ŁA

�O�ςƖؒ��̃L���X�g���ꑜ�͂��̓����̂܂܂����������ł��B�lj�Ɠ��w�����h�ŁA��́u�����h�̐�v�ƃu�h�E������

�ۓI�ł����B

�O�ςƖؒ��̃L���X�g���ꑜ�͂��̓����̂܂܂����������ł��B�lj�Ɠ��w�����h�ŁA��́u�����h�̐�v�ƃu�h�E������

�ۓI�ł����B

�@�Ƃɖ߂��Ă���́A�ؒ���̃J���X�𐧍삵�Ă��܂����B�肪�肻���ɂȂ�Ȃ�����A���\���������Ői��ł��܂��B

�@ �@���A���B�H���������B

�@���A���B�H���������B

�@���A���B�H���������B

�@���A���B�H���������B

7��4��

�@�u�K������ԉԒ����W�v����{�s�����ق��ɍs���Ă��܂����B�ǂ����̌����Ŕ������`���V���������āA�������

�������̂ł��B

�������̂ł��B

�@�傫���͂���܂��A���������قł����B�g�˕��l�̉�����킩��₷���������A��{�̗��j�E�Y�Ƃ⎩�R�̓W����

�[�����Ă��܂����B

�[�����Ă��܂����B

�@ �@�]�ˎ���A���Ƃ̉Ώ������A�ꗅ�щԊە��l

�@�]�ˎ���A���Ƃ̉Ώ������A�ꗅ�щԊە��l

�@�]�ˎ���A���Ƃ̉Ώ������A�ꗅ�щԊە��l

�@�]�ˎ���A���Ƃ̉Ώ������A�ꗅ�щԊە��l

�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@��������Ԗʔ��������̂́A�h��G�R�[�i�[�ł��B�{�C�Ő��삵�Ă��܂����B��Ȃ�����ɂł��܂������A���̐l��

�h��G�ƕ���ŁA�����ƓW������Ă��邱�Ƃł��傤�B

�h��G�ƕ���ŁA�����ƓW������Ă��邱�Ƃł��傤�B

�@ �@�֊s�͓W����i����Ƃ��Ă���

�@�֊s�͓W����i����Ƃ��Ă���

�@�֊s�͓W����i����Ƃ��Ă���

�@�֊s�͓W����i����Ƃ��Ă���

�@�����قׂ̗ɁA�����T���Ƃ����Ù�������A��������s���Ă��܂����B���h�Ȃ����ł����B�����͍L���A�����͗�

�h�ŁA�������ۂ������������B�����t�̎���ꂪ���������s���͂��Ă�����A���s�̎��̒�ɂ������Ȃ��ł��傤�B

�h�ŁA�������ۂ������������B�����t�̎���ꂪ���������s���͂��Ă�����A���s�̎��̒�ɂ������Ȃ��ł��傤�B

�@ �@

�@

�@

�@

6��13��

�@�L�c�ɂ������a�̐X���U��ɍs���Ă��܂����B�v���Ԃ�ł��B�L��ȕ~�n�̂قƂ�ǂ����R�тŁA�V���������A��

�A�𐁂��ʂ��镗���������������B�r�̎���ɂ͐F�Ƃ�ǂ�̉ԏҊ����炢�Ă��܂����B�ٓ��̂��ɂ����H�ׁA�Â�

�ŁA�̂�т�ł��܂����B

�A�𐁂��ʂ��镗���������������B�r�̎���ɂ͐F�Ƃ�ǂ�̉ԏҊ����炢�Ă��܂����B�ٓ��̂��ɂ����H�ׁA�Â�

�ŁA�̂�т�ł��܂����B

�@�@ �@�@���ɒr��������B

�@�@���ɒr��������B

�@�@���ɒr��������B

�@�@���ɒr��������B

�@�A��ɁA���������Ȃ̂ŁA�אڂ������m���Ή��Z���^�[�ɂ�����Ă݂܂����B�L���ĂȂ��炩�ȎŐ��̋u���A�ƂĂ��C

���������Ƃ���̂͂��������̂ł����A�ʐ^�̂悤�Ɉ�ʌ@��Ԃ���Ė��c�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����B�钆�ɃC�m�V�V���G

�T��T���ɗ��Ă���悤�ł��B

���������Ƃ���̂͂��������̂ł����A�ʐ^�̂悤�Ɉ�ʌ@��Ԃ���Ė��c�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����B�钆�ɃC�m�V�V���G

�T��T���ɗ��Ă���悤�ł��B

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@�@ �@�{�ق̃G���g�����X�ŁA�Ԃ̕c��l�ł��ɔ����Ă��܂����B

�@�{�ق̃G���g�����X�ŁA�Ԃ̕c��l�ł��ɔ����Ă��܂����B

�@�{�ق̃G���g�����X�ŁA�Ԃ̕c��l�ł��ɔ����Ă��܂����B

�@�{�ق̃G���g�����X�ŁA�Ԃ̕c��l�ł��ɔ����Ă��܂����B

5��30��

�@��Ɗx�ցA�������ɍs���Ă��܂����B5��15���ɏ�ƃX�J�C���C�����J�ʂ�������Ȃ̂ŁA�܂���̕ǂ��c���Ă���

�̂����҂��āB

�̂����҂��āB

�@�܂��J�͗l�ł��B�K�X���������āA���E�������܂���B����ł��A�c��Ɗ�������������̊����Ă��܂����B�W���Q�V�O�Qm�A

�C���V���������ł����A���x�v�́H

�C���V���������ł����A���x�v�́H

�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �@�O���H

�@�O���H

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �@�O���H

�@�O���H

�@�����߂��ł́A�Ȃ�����C�`���E�̔��ł���p�܂Ŗڌ����邱�Ƃ��ł��܂����B�������Q�H�I�V�C�̈������قǂ悭��

����������ł����A����ɂ��Ă��������ƁA����̔��X�̐l�͌����Ă��܂����B�o��Ă��ꂵ���ł��B

����������ł����A����ɂ��Ă��������ƁA����̔��X�̐l�͌����Ă��܂����B�o��Ă��ꂵ���ł��B

�@���C�`���E�̗��͔����̂ł����A���̂����F�̃~�b�N�X�ł��B�����ς��r���Ȃ�ł��ˁB�n�C�}�c�̖݂����яo

���āA�d�����ɒ�����ł��܂����B�o�X�ɋ������̂ł��傤���B

���āA�d�����ɒ�����ł��܂����B�o�X�ɋ������̂ł��傤���B

�@�@ �@�@

�@�@ �@�c��̒߹�r

�@�c��̒߹�r

�@�@

�@�@ �@�c��̒߹�r

�@�c��̒߹�r

�@�A��ɉ���ˉ������������Ɋ��܂����B�����̍���̂��锒�����������ł��B���J�̒��A�I�V���C�i����

���܂����B���܂����[�B

���܂����B���܂����[�B

5���Q�R��

�@���J�͗l�ł������A�ؑ]�O������ɍs���A�t�̃L�����y�[���̉Ԃ̎��������Ă��܂����B��ԑ��ł����B����������

�܂������A����͊O��܂����B�c�O�B

�܂������A����͊O��܂����B�c�O�B

�@�����̓o�������J�ŁA����������������̂ł����A����ɂ������͋C�������o���Ă����̂��A�|�s�[�Ƃ��쐶�I�ȉԁX

�̍炢�Ă�����тł����B�啗�̌�ł�����A������߂��Ă��܂������A�܂�łǂ����O���̖쌴�ɂ��邩�̂悤�ł����B

�̍炢�Ă�����тł����B�啗�̌�ł�����A������߂��Ă��܂������A�܂�łǂ����O���̖쌴�ɂ��邩�̂悤�ł����B

�@ �@��O����A�쌴�A�o���A�сA�ؑ]���B

�@��O����A�쌴�A�o���A�сA�ؑ]���B

�@��O����A�쌴�A�o���A�сA�ؑ]���B

�@��O����A�쌴�A�o���A�сA�ؑ]���B

5��16��

�@������A���É��`�ɂ����u���[�{�l�b�g�ɍs���Ă܂���܂����B�쐶�ɋ߂���ނ̉ԁX����тɍ炫����Ă��āA��

�̂悤�Ȕ������ł��B

�̂悤�Ȕ������ł��B

�@�ǂ����炩�Â��ȃN���V�b�N���y�Ⓓ�̐����������Ă��āA�����b�N�X�������܂��B���q������قƂ�ǂ��Ȃ����A�؉A��

�x���`�ł������Q�B�C���t������1���ԋ߂������Ă��܂����B

�x���`�ł������Q�B�C���t������1���ԋ߂������Ă��܂����B

�@ |

|

|

|

�L��������߂܂��悤�Ƃ��Ă��܂����B ���s�����悤�ł����B ���̂�����A�S�����Ƃ͂���܂���B �ǂ����̍H��Ŏ����Ă���̂��E�E�E ���S��ǂ��E�E�E �G�T�͂ǂ�����Ē��B���Ă���̂ł��傤�H ��ł��B |

�@��L��̍Ȃ͋߂��ɂ���֎q�ɍ����ēǏ��B�쐶�����Ɏ��t���Ē�������o�C�I���M���O�̖{�B���҂��킭�u�y��

�M�������v�̖{�B

�M�������v�̖{�B

�@�悭�����̖{�ɏ����Ă���u�}�O���͎���80km�B�J�W�L��100km�v�Ƃ����̂́A���̓K�Z�l�^�ŁA���ۂɑ����Ă݂�ƁA

�������������V�`�Wkm���炢�ʼnj���ł��邻���ł��B�������낢�ł��ˁ[�B�쐶�����݂̂Ȃ�����A���\���ڂ肳�ڂ�A�G

�l���M�[��ߖȂ��琶���Ă���悤�ł��B

�������������V�`�Wkm���炢�ʼnj���ł��邻���ł��B�������낢�ł��ˁ[�B�쐶�����݂̂Ȃ�����A���\���ڂ肳�ڂ�A�G

�l���M�[��ߖȂ��琶���Ă���悤�ł��B

�@���̔L�����ɂ��o�C�I���M���O���Ă݂������̂ł��B

5���X��

�@�u�����[�Q���W�ɍs���Ă܂���܂����B�L�c�s���p�قł��B�S�[���f���E�B�[�N���͓����W���������ł������ŏo

������C�ɂȂ炸�A���̓��̊ӏ܂ƂȂ�܂����B

������C�ɂȂ炸�A���̓��̊ӏ܂ƂȂ�܂����B

�@�s�[�e���E�u�����[�Q���P������Б��̃����E�s�[�e���E�u�����[�Q���܂ŁA�P�U�`�P�V���I�̂قƂ��150�N�ɂ킽��ꑰ

�̍�i�Q�ł��B

�̍�i�Q�ł��B

�c�ɂ̓~�̐������u�����[�Q��1�����`�����u��㩁v�Ƃ����l�C��́A���q���S�O�����͎ʂ��A���̐l�����킹��ƂP�O�O

���ȏ�̖͎ʂ�����Ċg�U���Ă����������ł��B�ʐ^���R�s�[���Ȃ�����Ƃ͂����A�������ł��B

���ȏ�̖͎ʂ�����Ċg�U���Ă����������ł��B�ʐ^���R�s�[���Ȃ�����Ƃ͂����A�������ł��B

���̎���̓L�����o�X�����łȂ��A����嗝�ɂ����ʂŕ`����ł��ˁB

�@�C�^���A���s�Ń��I�i���h�̐���q�i���݂͍s���s���j��͎ʂ������̂Ƃ��A���[�x���X�Ƌ��삵�����Ƃ��A�������

�ς������i�����낢�날��܂����B

�ς������i�����낢�날��܂����B

�@�Ō�̂Q�����͎ʐ^���B���Ƃ����������v�炢�������̂ŁA�J�����ŎB�e���Ă݂܂����B�������O�r�֎~�Ȃ̂ŁA�u��

�Ȃ��悤�ɎB�e����͓̂���ł��B

�Ȃ��悤�ɎB�e����͓̂���ł��B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�[�e���E�u�����[�Q���Q��

|

|

| |

|

|

�l�Ԃ̕\�����u�����[�Q���Ɠ��Ŋy�����B �����̃t�����h���̐l�X�̖{���̑̌`�͂ǂ� �������̂ł��傤���B |

�@

�@�ʎ��ŁA���x�ْ������m�����p�ق̃R���N�V�����Ƃ̃R���{�W��������Ă��āA�N�����g��V�[���ȂǁA������

�̕����̍�i�Ƃ�����ׂČ��邱�Ƃ��ł��A�ʔ��������ł��B���ɁA�E�C�[�������h�̓W�����[�����Ă����̂��A���ꂵ

���\�z�O�ł����B�Ȃ��ł��A�@�֎��u���F���E�T�N�����v���܂Ƃ܂��ēW������Ă����̂��悩�����ł��B

�̕����̍�i�Ƃ�����ׂČ��邱�Ƃ��ł��A�ʔ��������ł��B���ɁA�E�C�[�������h�̓W�����[�����Ă����̂��A���ꂵ

���\�z�O�ł����B�Ȃ��ł��A�@�֎��u���F���E�T�N�����v���܂Ƃ܂��ēW������Ă����̂��悩�����ł��B

�@���p�ӏ܁A��ꂽ���ǁA�[�������P���ł����B

�S���Q�R��

�@�A�I�X�W�A�Q�n���H�����܂����B��N�̓~�A���ʋ����̐��k����̂������̎悵���T�i�M�ŁA�������Ԃʼn�

�L�ɂ���Ă��܂����B�����邩�ǂ����A����Ɍ����Ή���������̂��S�z�ł������A�{���A��L�i�A�g���G�j�ɂ���Ă�����A

�����J�T�J�T���鉹���������A����ƁA���̒��Œ����p�^�p�^���Ă��܂����B�T�i�M�͏㕔���p�b�N������āA�����

�ɂȂ��Ă��܂��B

�L�ɂ���Ă��܂����B�����邩�ǂ����A����Ɍ����Ή���������̂��S�z�ł������A�{���A��L�i�A�g���G�j�ɂ���Ă�����A

�����J�T�J�T���鉹���������A����ƁA���̒��Œ����p�^�p�^���Ă��܂����B�T�i�M�͏㕔���p�b�N������āA�����

�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�W�ɂ��Ă��������b�v���O���ƁA��яオ���Ă��[���ƕǂɗ��܂��Ă��܂��B�R���߂��ɂ����ƕ߂܂��āA�����瓦����

�܂����B�܂���̋����ɂ������Ȃ�����A���C�ɔ�ы����čs���܂����B�߂ł����߂ł����B

�܂����B�܂���̋����ɂ������Ȃ�����A���C�ɔ�ы����čs���܂����B�߂ł����߂ł����B

�S���P�P��

�@�S�����Ԃ�ɓޗǂ֍s���Ă��܂����B���㓹�͖쐶�̃~�c�o�c�c�W�̉Ԑ���ŁA�O�d������ޗnj��ɂ����Ă̎R�͔Z

���s���N�̃��U�C�N�ɍʂ��Ă��܂��B

���s���N�̃��U�C�N�ɍʂ��Ă��܂��B

�@�܂��͎ᑐ�R�̘[�ɂ��郌�X�g�����Łu�t���͂������V�v�Ƃ������ǂ��̋N���ɔ��闿����H���܂����B��������ɏt��

��Ђ̋V���őł���A�c����M���ɂӂ�܂�ꂽ���̂������ł��B�����߂�Ɏ������ł��ʂŁA�ĕ����g���Ă��邻��

�ł��B

��Ђ̋V���őł���A�c����M���ɂӂ�܂�ꂽ���̂������ł��B�����߂�Ɏ������ł��ʂŁA�ĕ����g���Ă��邻��

�ł��B

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@���̂��X�A�{���͓`������n�����������悤�ŁA�X��ɒꂽ��ɊO���l�ό��q���Q�����āA���X�ɔ���

�������Ă��܂��B�������ق����Ȃ�܂������A�Ƃɂ͂��łɓ��{������R��������̂��v���o���A���낤���ē��݂Ƃǂ�

��܂����B

�������Ă��܂��B�������ق����Ȃ�܂������A�Ƃɂ͂��łɓ��{������R��������̂��v���o���A���낤���ē��݂Ƃǂ�

��܂����B

�@

�@���āA���悢�����Ƃ̂ӂꂠ���^�C���ł��B�����̂R���������̂��y�Y���ŁA������ׂ�����C���U�Z�b�g�w���I�t����

�Ђւ̓��X�A�Ⴊ�������������ɂ���Ă����܂��B����A����ׂ����S���炢�Ɋ���A��̂Ђ�ɍڂ��ĐH�ׂ����Ă�

�܂����B�������͏��ɂ���ׂ���������ĐH�ׂ܂��B���̕@���₭���т��̊��G�����킢�������܂��B�F����

�����̋@��ɂ���Ă݂Ă��������B�w���������邱�Ƃ͂���܂���ł����B

�Ђւ̓��X�A�Ⴊ�������������ɂ���Ă����܂��B����A����ׂ����S���炢�Ɋ���A��̂Ђ�ɍڂ��ĐH�ׂ����Ă�

�܂����B�������͏��ɂ���ׂ���������ĐH�ׂ܂��B���̕@���₭���т��̊��G�����킢�������܂��B�F����

�����̋@��ɂ���Ă݂Ă��������B�w���������邱�Ƃ͂���܂���ł����B

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�t������͍��N�A�n���P�Q�T�O�N�Ƃ������ƂŁA��{�i���{�a�j�̓��ʎQ�q���ł��܂����B

�^�����̎���ɒO�h��̎�F���f���A��������Ȃ��قǂ̂蓕�Ă�����ł��܂��B��W�R���_���y�q���̌�������

����̂́A���S�Ɏ�����̈ꌩ�r��ʂĂ��悤�ȓV�R�т̎R�ŁA���ꂪ�܂����{�I���ȁ[�Ɗ��������킯�ł���܂�

���B

����̂́A���S�Ɏ�����̈ꌩ�r��ʂĂ��悤�ȓV�R�т̎R�ŁA���ꂪ�܂����{�I���ȁ[�Ɗ��������킯�ł���܂�

���B

�@ �@

�@

�@

�@

�@

�@�A�蓹�ł܂�������ׂ����Q�Z�b�g�w�����A���ƐG�ꍇ���Ȃ�������܂��B

�@�{���Q�ڂ̖ړI�n�́A���̂R���ɃI�[�v���������������{�����j�����鐝��Ђ�ł��B�L��ȕ~�n�̓�[

�Ɍ����g�D�A�^�Ɏ鐝��A�k�[�ɑ�ɓa����������A���̊ԂɎ����ق₨�y�Y�قȂǂ�����Ă��܂��B����

�{�����Ȃ��ق͔��畽��̈߁E�H�E�Z�⏠�̋Z�Ȃǂ��킩��₷��������Ă���A��������������܂����B

�Ɍ����g�D�A�^�Ɏ鐝��A�k�[�ɑ�ɓa����������A���̊ԂɎ����ق₨�y�Y�قȂǂ�����Ă��܂��B����

�{�����Ȃ��ق͔��畽��̈߁E�H�E�Z�⏠�̋Z�Ȃǂ��킩��₷��������Ă���A��������������܂����B

�@ �@

�@

�@

�@

�@�[�������P���ł����B�����v�̐����͂P���Q������Ă��܂����B

�@

�S���S��

�@���Y�̒|�т��^�P�m�R���@��ɍs���܂����B�Q���ɃN�Y�����ɍs�����R�̈�p�ł��B

�@�n�傳�܂ɂ��ƁA�A���ߑO���łQ�O�����y�������A��N��葁���o�Ă��Ă��邻���ł��B�������A�Џ@�|�̒|�т̒���

���A�ɂȂ��Ă��ċC�����ǂ��߂�������ł��B

���A�ɂȂ��Ă��ċC�����ǂ��߂�������ł��B

�@�������������o���Ă���^�P�m�R��T���āA������L�ŐT�d�Ɍ@���Ă����܂��B�ǂ̕������琶���Ă��邩�����ɂ߁A��

�����̒���ň꓁���f�ɂ��܂��B���t�ŕ\������̂͊ȒP�ł����A����Ă��Ȃ��̂ŁA�Ȃ��Ȃ����ꂢ�ɐ�܂���B

�v���Ă������A���Ȃ�n�[�h�ȘJ���ł��B

�����̒���ň꓁���f�ɂ��܂��B���t�ŕ\������̂͊ȒP�ł����A����Ă��Ȃ��̂ŁA�Ȃ��Ȃ����ꂢ�ɐ�܂���B

�v���Ă������A���Ȃ�n�[�h�ȘJ���ł��B

�@�����炪�ւ�����@���Ă邠�����ɁA�n�傳�܂͂ǂ�ǂ���n���Ă���悤�ł��B

�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�̂ꂽ�^�P�m�R����u���Ă����ƁA�ǂ����炩�n�G������������ł��āA���낵����ԂɂȂ��Ă��܂��܂��B�����ɕ���

�������āA����Ȃ��悤�ɂ��܂����B

�������āA����Ȃ��悤�ɂ��܂����B

�@�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�P���Ԃقǂł����т�ʂāA�x�e�Ƃ��ĎR�̔��Α��ɐ����Ă����R�����ӏ܂��ɍs���܂����B����Ȏ��ŁA�\���C���V�m

��蔒���ۂ��Ԃ����J�ł��B�₳�������̓������Y���Ă��܂��B���݂̍���ł��B

��蔒���ۂ��Ԃ����J�ł��B�₳�������̓������Y���Ă��܂��B���݂̍���ł��B

�@���L�n�ł�����A���R���̉Ԍ��q�͂���܂���B���̉��ł̂�т�Ԍ������Ȃ���A�y�H�B

������܂����B

�@

3���Q�X��

�@�ؗj���ł����A��L�֍s�����łɁA�������J�����É����Ɋ��܂����B�Ƃ���k���Q�O�����炢�ł��B�{���A�u���V

���`�����v���J�Ƃ���Ƃ������ƂŁA���̎��@�����˂邱�Ƃɂ��܂��B

���`�����v���J�Ƃ���Ƃ������ƂŁA���̎��@�����˂邱�Ƃɂ��܂��B

�@�@ �@��������V��t��]�ށB

�@��������V��t��]�ށB

�@��������V��t��]�ށB

�@��������V��t��]�ށB

�@�@

�@�@ �@���吼���̂��x����B

�@���吼���̂��x����B

�@���吼���̂��x����B

�@���吼���̂��x����B

�@�Ƃɂ��������������B�ɂ���Ă͍����Ⴊ�n�܂��Ă�����̂�����A���؈�ࣂł��B

�@���V���`�����`���]�[���͐l�ł����ς��B�ǂ̓X�������A�s��ł��B�O�̃X�e�[�W�ł́A�a���̂��o���O������

�o�b�N�ɁA���É��r����̂��Ă��܂����B�̂ǂ��E�E�E�E

�o�b�N�ɁA���É��r����̂��Ă��܂����B�̂ǂ��E�E�E�E

�@���̃u�[�X���V��t�ؑ������̊�t�����Ă����̂ŎQ��������A�I���W�i�������C�~�����������܂����B���҂�

���Ɋm���߂���A���������{���I�������̂ŁA��������t�ɍs�������Ȃ��Ă��܂�����ł����ǁB

���Ɋm���߂���A���������{���I�������̂ŁA��������t�ɍs�������Ȃ��Ă��܂�����ł����ǁB

�R���Q�U��

�@���j���ł����A���̋G�߂Ȃ̂ŁA���A��������֎U���ɍs���܂����B�W���炫�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B���ɂ������L

���i�M�A�n�i�j���Ȃǂ��낢��炢�Ăĉ₩�ł��B

���i�M�A�n�i�j���Ȃǂ��낢��炢�Ăĉ₩�ł��B

�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�N���g���������U������D���ł����A�������Ԃ���D���Ƃ����킯�ł͂���܂���B���[���Ɖ��������āA���[���Ɠ�

���̒T�������Ă��܂��B��قNj����[�����肪���ڂȂ̂ł��傤�B

���̒T�������Ă��܂��B��قNj����[�����肪���ڂȂ̂ł��傤�B

3���Q�R��

�@�����͋��j���ł����A���ʉ拳���������Βn�����ōs�����Ƃɂ��܂����B10���ɉ����O�ő҂����킹�A�܂��͓y��

��������E�݂ɍs���܂��B�悭����Ă��܂����A�k���������B

��������E�݂ɍs���܂��B�悭����Ă��܂����A�k���������B

�@���ԏ�̌������̓y��ɂ͂��łɐ�q���ЂƂ�̏W���A�r�j���܂����ς��ɂȂ��Ă��܂��B

�@�������ꂸ�̏ꏊ����A���������ƊJ�n�B�ڂ�����Ă���ƁA����������܂��B

�@1���Ԍ�A�������A�����ɂ��Ȃ��Ă��邵�A�n�J�}���̎�Ԃ̂��Ƃ��l����ƁA���낻���グ�邱�덇���ł��傤�B

�@�������������ɔ��ł��B�����͂R�O���ȏ�B�M�ѐA���Q�����X�����B�����̂Q�K�ɂ͋x�e�R�[�i�[������̂ŁA�ق�

�Ƃ����Ƃ���ł��ٓ���H�ׁA���̌�A��i������n�߂܂��B

�Ƃ����Ƃ���ł��ٓ���H�ׁA���̌�A��i������n�߂܂��B

�@���k�����ƁA�͂�����̎��ɁA�u�[�Q���r���A��j�I�C�o���}�c���▼�̒m��ʗr���𐅍ʂ�F���M�ŕ`���܂�

���B�����̉Ԃ͓���E�E�E�E

���B�����̉Ԃ͓���E�E�E�E

�@�g�������ă{�`�b�ƂȂ��Ă��܂��܂��B�ߌ�Q�����߂����Ƃ���ŏI���B

�@ �@���̗ʂŖ��B

�@���̗ʂŖ��B

�@���̗ʂŖ��B

�@���̗ʂŖ��B

�@�����͌�̏�������Ԃł��B�Q���ԋ߂��n�J�}�������Ă��܂����B���܂�ɑ����̂ŁA�����ȏエ�������������܂�

���B

���B

�@����̗[�H�ŁA�������薃�k�t�J�����������܂��B

3��1�T��

�@�����͖Z���������B���̂Ƃ���̒g�����Ń����M����������o�Ă����̂ŁA����Ń����M�̉��E�݁A�~�L�T�[�ŕ���

���A����������ăp�����Ă��܂����B

���A����������ăp�����Ă��܂����B

�@�����ɁA�o�^�[�₠��t���ĐH�ׂ���A��i�ł����B

�@�@�@�@�@ �@�t�̒�ԁA�����M�p���B

�@�t�̒�ԁA�����M�p���B

�@�t�̒�ԁA�����M�p���B

�@�t�̒�ԁA�����M�p���B

3��1�S��

�@�Ƃ��Ƃ��N�Y�����������܂����B�P�O�O�������N�Y�����S���łS�U�R���B��ς��������ǁA������邱�Ƃ��Ȃ����Ǝv���ƁA��

����Ȃ���������܂��ȁ[�B�n�傳�܂ɂ��������ꂽ�N�Y���������������������Ǝv���Ă��܂��B

����Ȃ���������܂��ȁ[�B�n�傳�܂ɂ��������ꂽ�N�Y���������������������Ǝv���Ă��܂��B

�@���Ƃ͂����A�����ɔ������������������A�ł��ˁB

�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�N�Y�����Ɠ����ɍŋ߂���Ă��邱�Ƃ́A�҂ݕ��ł��B100�σV���b�v�ŖX�q�҂݊�������āA�Փ��������܂����B

��̎ʐ^�̃s���N�̗֏�̊��B�q�ǂ��̂��뗬�s���������A���݂����Ȋ����ŁA�����҂ݑ����A�l�b�N�E�H�[�}�[

�ɂ��X�q�ɂ��������ɂ��Ȃ����̂�2�������A���A3�ڂ̐���ɓ˓����Ă��܂��B

��̎ʐ^�̃s���N�̗֏�̊��B�q�ǂ��̂��뗬�s���������A���݂����Ȋ����ŁA�����҂ݑ����A�l�b�N�E�H�[�}�[

�ɂ��X�q�ɂ��������ɂ��Ȃ����̂�2�������A���A3�ڂ̐���ɓ˓����Ă��܂��B

3���X��

�@���F�����������N�Y�����A����Ɣ����Ȃ��Ă��܂����B

�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�@���ɓ���h�a���A���a�����A�㐟�݂��̂Ă�B�����̍H��������Ă��܂����B�z�܂ɓ���āA�h�߂���A�Ƃ���

�̂����܂����B�ł�Ղ�������Ă��āA���Ȃ�H�i�炵���Ȃ��Ă��܂����B

�̂����܂����B�ł�Ղ�������Ă��āA���Ȃ�H�i�炵���Ȃ��Ă��܂����B

�@�e��̉��ɒ��a���Ă����Ԃ́A���傤�ǕЌI���̂悤�ŁA�����ł܂��Ă��܂��B��̕\�ʂ́A�܂���������Ƃł����s

�����������Ă���̂ŁA���������撣��܂��傤�B

�����������Ă���̂ŁA���������撣��܂��傤�B

�@�ЂƂ܂��A�����������P�T�Q�O�����͊������܂����B

3��2��

�@�{���ߑO���ɃN�Y�̍��̏�������1�i�K�����s���܂����B

�@���Ԃ�A�זE�ǂ�j�Ăł�Ղ�����o���₷���悤�ɂ���낤�ȁ[�A�Ƃ������ƂŁA�܂��A�ۃm�R�ŕ��ӂ��Ă�

�܂����B�m�R�W��Ǝx������2�l������ł��B�������S�肪�������Ă����ɖڋl�܂肷��̂ŁA�n�ƃK�[�h�̂����܂��畨�̂�

��������イ�t�H�[�N�Ŏ�菜���Ȃ�������܂���B���Ӗʂ͔��F�ł����A�S�{�E�̂悤�ɂ����ɒ��F���ϐF���܂��B

�܂����B�m�R�W��Ǝx������2�l������ł��B�������S�肪�������Ă����ɖڋl�܂肷��̂ŁA�n�ƃK�[�h�̂����܂��畨�̂�

��������イ�t�H�[�N�Ŏ�菜���Ȃ�������܂���B���Ӗʂ͔��F�ł����A�S�{�E�̂悤�ɂ����ɒ��F���ϐF���܂��B

�@�r������n���}�[�ł������ĕ��ӂ�������ɕύX���܂����B�ӊO�ɂ��܂������܂����B�d���đ傫�߂̃n���}�[���g��

���̂��悩�����̂ł��傤�B

���̂��悩�����̂ł��傤�B

�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

�@�ƂĂ��H�i�Ƃ͌����Ȃ������̕��̂𐅂̒��ɒЂ�����ŁA�����̍�Ƃ͏I���ł��B

2���Q�W��

�@��炩�ȏt�̓��A���̍����@��ɒm���S���Y���̎R�тɍs���Ă��܂����B�����̒n�傳�܂Ƃ͂Q���̏��{�Ɂu�@��܂���

���v�Ɩ��������̂ł����A���܂�̊��g�Ɋ��S�ɂ������A���̓��ւƉ����ɂȂ����̂ł����B

���v�Ɩ��������̂ł����A���܂�̊��g�Ɋ��S�ɂ������A���̓��ւƉ����ɂȂ����̂ł����B

�@���̎����A�t�͂��ׂė����Ă���̂ŁA�u���ꂪ���v�Ƌ����Ă�������芔���@���Ă����܂��B�L��V���x���ȂǂŌ@

�邱�ƂQ���ԁB��������������E�ɋ߂��B�n���̒��a�P�O�p�قǂ̍������͑��̖̉��ɓ��肱�݁A�ƂĂ��@�肠������

����B�r���Ő��邱�ƂɂȂ�܂����B���ꂳ���A�������͌����ĔS�肪�����đ�ςł����B

�邱�ƂQ���ԁB��������������E�ɋ߂��B�n���̒��a�P�O�p�قǂ̍������͑��̖̉��ɓ��肱�݁A�ƂĂ��@�肠������

����B�r���Ő��邱�ƂɂȂ�܂����B���ꂳ���A�������͌����ĔS�肪�����đ�ςł����B

�@�n�傳�܂����炩���߃����{�Ō@�肠���Ă����Ă��ꂽ�����������������̂ŁA�務�ł��B�}�C�E�����{�ŋ��I���

�́A�������炭�����������ƍ̎�ł��邩�ǂ����ł��B�����K�X�v���܂��B

�́A�������炭�����������ƍ̎�ł��邩�ǂ����ł��B�����K�X�v���܂��B

�@ �@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@���̌�A���N���̃^�P�m�R�������������̂ŁA����������������䥂ŁA���T�r�ݖ��ŐH�ׂ܂����B�����ŏo�Ă���悤��

�^�P�m�R�ł����B

�^�P�m�R�ł����B

�@ �@�ƂĂ����������ǁA���������������ō��B

�@�ƂĂ����������ǁA���������������ō��B

�@�ƂĂ����������ǁA���������������ō��B

�@�ƂĂ����������ǁA���������������ō��B

�Q���Q�P��

�@���̓~�̂��܂�̊����ɁA���j���̌ߌ�̓X�[�p�[�K�������낢��߂����Ă��܂������A�Q�P���͖��������āA�V����

�������C�����܂ōs���Ă܂���܂����BJR���É��w���o�����郏�C�h�r���[�Ђ��R���Ŗ�1���Ԕ��A���C�ɓ����ł��B

�r�����版���ɐ���c���Ă��āA���s�̃��`�x�[�V�����͓��RUP�ł��B

�������C�����܂ōs���Ă܂���܂����BJR���É��w���o�����郏�C�h�r���[�Ђ��R���Ŗ�1���Ԕ��A���C�ɓ����ł��B

�r�����版���ɐ���c���Ă��āA���s�̃��`�x�[�V�����͓��RUP�ł��B

�@������A�z�e���ɓ������āA�܂������`�o�C�L���O�B���N�g�ŁA�ȑO�̂悤�ɂ�������H�ׂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����

���A�{���ɖ{���Ɏc�O�ł��B����ł��I�̑��͖�������ȏ�ɐH�ׂĂ��܂����B�������������ł��I

���A�{���ɖ{���Ɏc�O�ł��B����ł��I�̑��͖�������ȏ�ɐH�ׂĂ��܂����B�������������ł��I

�@���悢�扷��A�����^�C���B������2�K�ƂW�K�ɑ嗁�ꂪ����A���R�A�����Ƃ�����܂����A�܂�2�K�ցB�̓A���J���P

������ŁA�����k���k���ɂȂ�A�ƂĂ����܂�܂��B

������ŁA�����k���k���ɂȂ�A�ƂĂ����܂�܂��B

�@8�K�ւ̓G���x�[�^�[�𗘗p���܂������A���̃G���x�[�^�[�A�Ζʂ��߂ɓo���Ă����܂��B�ʔ����B�E���̎ʐ^���A

�G���x�[�^�[�z�[�����̗l�q�ł��B

�G���x�[�^�[�z�[�����̗l�q�ł��B

�@ �@8�K����2�K�������낷�B�@

�@8�K����2�K�������낷�B�@

�@8�K����2�K�������낷�B�@

�@8�K����2�K�������낷�B�@

�@

�@�z�e�����̂�����ɂ���̂ŁA8�K�̘I�V���C����͉��C�̊X���݂��T�U���J�̊_���z���Ɉ�]�ł��A�J��������

�܂�܂���ł����B

�܂�܂���ł����B

�@3���ɂȂ��āA���C�̊X�ɉ���܂��B�A��̗�Ԃ̎����܂ŁA������������܂����B�Ⴊ�`���`���~���Ă��܂��B������

�A���J�����̉���ł����A�ꏊ�ɂ���ĉ��x�͂Ȃ����܂��܂��ŁA�M���Ē�������Ă����Ȃ����̂���A�ʂ邭�đ��

�v�H�Ƃ������̂܂ŗl�X�ł����B�ł��A�ǂ���������C�����悩�����ł��B

�A���J�����̉���ł����A�ꏊ�ɂ���ĉ��x�͂Ȃ����܂��܂��ŁA�M���Ē�������Ă����Ȃ����̂���A�ʂ邭�đ��

�v�H�Ƃ������̂܂ŗl�X�ł����B�ł��A�ǂ���������C�����悩�����ł��B

�@ �@�r���ŁA���j����X�����_�ЂɎQ�q�B

�@�r���ŁA���j����X�����_�ЂɎQ�q�B

�@�r���ŁA���j����X�����_�ЂɎQ�q�B

�@�r���ŁA���j����X�����_�ЂɎQ�q�B

�@���y�Y�Ɂu�f�[��������̃I�[���i�C�g�j�b�|���v�i20�N���炢�O�H�j�Řb��ɂȂ��Ă����u���C�̂�����v�����Ǝv����

���܂������A������܂���ł����B�y�Y�����̂��o����ɂ��ƁA����Ă͂���Ƃ̂��Ƃł����E�E�E�E

���܂������A������܂���ł����B�y�Y�����̂��o����ɂ��ƁA����Ă͂���Ƃ̂��Ƃł����E�E�E�E

�@���É��ւ͂V���߂��̓����B�y�����������ǔ��܂����B������đ̗͎g���܂��ˁ[�B

�Q�O�P�W�N1��

�@1���́A���ɏZ�ޖÂ��q����̈˗��ŁA�ޏ����n�߂�p�����̊Ŕ���邱�ƂɖZ�E����Ă��܂����B�܂����X��

���z���n�܂��Ă��Ȃ��̂ł����A�H����ɂ͊J�X�\�肾�����ł��B

���z���n�܂��Ă��Ȃ��̂ł����A�H����ɂ͊J�X�\�肾�����ł��B

�@����̂���ɁA���G���h�E�ƌI�̓���������i�̃X�R�[�������炢�܂����B�ق�̂�É����ł������������ł��B

�@�y��͍��Y�̐��ށB���S�f�U�C���͖Â��q�B

�@�y��͍��Y�̐��ށB���S�f�U�C���͖Â��q�B

�@�@�܂��h���Ƃ��͂��Ă��܂���B�傫���͍����P���[�g�����B���������d���B

1�Q���R�P��

�@�@��L���玩��܂łɂ���_���n�p���[�X�|�b�g������܂����B�ĊO��������܂����B

�@����́A���̂�����ɓ����I�ȉ����_�l�n�T�ƁA��ʓI�Ȓn�ʌn�T�A�֎~�n�P�B

�@��QK���̓��̂�ɂ��Ă͑����Ȃ��ł����H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ���������_�l

�@�֎~�n

�@�֎~�n

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@

12���P�R��

�@���q���C�i���[�ɋv���Ԃ�ɍs���Ă��܂����B�����x���{�݂̎d���Ƃ��āA�u�h�E���͔|���A����𒆐S�Ƀ��C�������

�Ă��܂��B�V��́u���q��@�M�����C���v�ƁA�������C���@�̃u�h�E���g�����u�ȂȂڂ��v���w�����Ă��܂����B

�Ă��܂��B�V��́u���q��@�M�����C���v�ƁA�������C���@�̃u�h�E���g�����u�ȂȂڂ��v���w�����Ă��܂����B

�@�u���{�ŏ��߂ă��C�������̂́A�M���B����͂��Ԃ�|���g�K�����̃��C���B�Ȃ̂Ń|���g�K�����C���Ə��q�̃��C

�����u�����h���āA���܂����v�Ƃ̂��ƁB�������Ă݂���A�a�݂̂���A�������肵�����킢�����Ă��܂����B

�����u�����h���āA���܂����v�Ƃ̂��ƁB�������Ă݂���A�a�݂̂���A�������肵�����킢�����Ă��܂����B

�@ �@�@

�@�@ �@�Ԃ��̂����E�Z���S�P

�@�Ԃ��̂����E�Z���S�P

�@�@

�@�@ �@�Ԃ��̂����E�Z���S�P

�@�Ԃ��̂����E�Z���S�P

�@

�@���̌�A�����߂��̎��R�т��U�܂����B���E�Z���S�P�̌Q��������A�ی삳��Ă��܂��B�g�t�͏I��肩���Ă��܂�

�����A�쒹������ނ������āA�Ȃ��݂܂����B

�����A�쒹������ނ������āA�Ȃ��݂܂����B

�@�[���ɂȂ�A�ؑ]�O������̂P�R�W�^���[�֍s���܂����B���̓~�P�Ԃ̗₦���݂Ƃ������Ƃł������A���C�g�A�b�v���ƂĂ���

�ꂢ�ł����B�Ȃ�Ƃ����Ă������Ƃ����̂����ꂵ���ł��B

�ꂢ�ł����B�Ȃ�Ƃ����Ă������Ƃ����̂����ꂵ���ł��B

�@�@ �@�@�L�������̂����璆�Ƀe�[�}�ʂ̃��C�g�A�b�v

�@�@�L�������̂����璆�Ƀe�[�}�ʂ̃��C�g�A�b�v

�@�@�L�������̂����璆�Ƀe�[�}�ʂ̃��C�g�A�b�v

�@�@�L�������̂����璆�Ƀe�[�}�ʂ̃��C�g�A�b�v

|

|